近日,我院新能源材料与工程研究院在镁金属二次电池领域取得重要研究进展,相关研究成果以“Synergistic Effects of Interfacial Chemistry and Ion-Solvent Interactions to Enable Reversible Magnesium Metal Anode in Chloride-Free Mg(TFSI)2 Electrolytes”为题发表于国际顶级期刊《Angewandte Chemie International Edition》(影响因子16.1,中科院一区)。

金属镁储量丰富,理论比容量高(3833 mAh/cm3;2205 mAh/g),以金属镁为负极材料的二次电池体系具备高能量密度、低成本、高安全性等优势,是极具前景的新型储能体系之一。电解液的发展是镁电池走向实用化的基础。然而,镁负极钝化问题长期限制着镁金属电池的发展,开发同时具有稳定、低成本、电化学性能优异的电解液是镁电池的关键技术挑战之一。较高的电荷密度限制了二价镁离子在电解液、界面以及正极材料中的高效迁移;金属镁较低的还原电势导致镁金属负极界面钝化问题显著;镁离子复杂的溶剂化结构和脱溶剂化过程使得电解液的电化学性能难以得到科学调控。

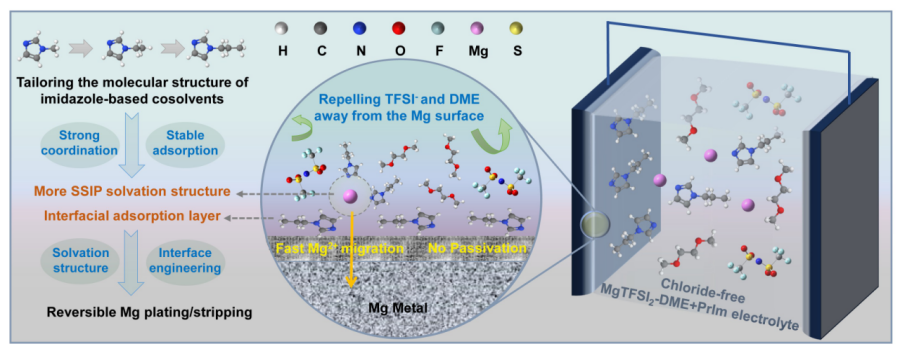

针对上述关键科学问题和技术挑战,本研究论文发展了一种咪唑共溶剂协同调控电解液离子-溶剂相互作用和界面化学的有效策略,实现了镁金属负极在无腐蚀MgTFSI2-DME电解液体系中的可逆沉积-溶解。通过理论计算和先进表征,系统研究了具有不同支链结构的咪唑共溶剂(MeIm, EtIm, PrIm)的分子极性、溶剂化能力、吸附效应以及氧化还原稳定性。其中,长链的PrIm共溶剂能够竞争配位进入镁离子的第一溶剂化壳层,促进了阴-阳离子之间的有效解离。此外,PrIm分子稳定的平行吸附构型作为动态界面保护屏障进一步抑制了电解液在镁金属负极表面的持续分解副反应。得益于溶剂化结构和界面工程的协同调控效应,开发的MgTFSI2-PrIm+DME电解液实现了镁金属负极高效可逆的电化学循环。

我院2023级硕士研究生杨奥奇和高翔为论文的第一作者。福州大学材料科学与工程学院、新能源材料与工程研究院为第一单位。论文通讯作者为福州大学肖建华副教授、刘尧副教授和张久俊院士。论文获得国家自然科学基金青年项目(22409030)、国家自然科学基金外国资深学者研究基金(22250710676)、福建省自然科学基金(2024J08028, 2024J01259)支持。

论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202424237.

版权所有:福州大学材料科学与工程学院

地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539

CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.