化石燃料在使用过程中,约有三分之二的能量是以废热的形式被排放到环境中,不仅能源的利用率低,且造成了严重的环境污染和CO2排放问题。如何回收利用这些热能并提高能源利用效率,缓解环境污染问题和能源危机,是摆在人类面前的一个重要挑战。热电材料能够实现热能和电能的直接相互转换,在废热回收利用和微电子集成器件制冷等领域具有广泛的应用前景。但受限于热电材料的性能,热电器件的能量转化效率不高,因此需要开发高性能的热电材料。

研究成果一:化学压力诱导非常规能带收敛提升SnTe热电性能

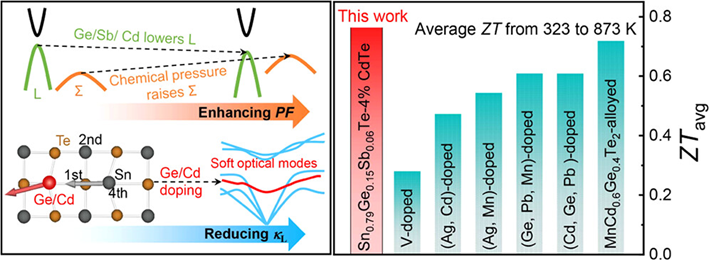

能带收敛被认为是提高热电性能最有效的策略,因为它通过增加谷简并度将态密度有效质量和载流子迁移率(μ)分离。但SnTe体系中传统的能带收敛方法通常是以牺牲μ为代价,优先考虑提高。基于此,福州大学罗中箴教授利用密度泛函理论计算发现了一种非常规的能带收敛策略:通过压力增强SnTe材料的和μ。将压力从0增加到5 GPa会使SnTe的Σ能带向上移动,将L和Σ能带之间的能量偏移从0.35 eV降低到0.2 eV,同时保留了L能带的轻带特征,维持高μ。但是使用传统的物理压力,限制了热电材料在环境条件下的实际应用。因此,福州大学罗中箴教授与合作者通过使用原子半径较小的原子取代Sn,在环境条件下模拟高压效应。具体而言,Sb和Ge掺杂与CdTe或CdS合金化相结合会引起晶格收缩,也称为“化学压力”。最终,在323-873 K温度范围内将SnTe的最大ZT提升至1.5,平均ZT提升至0.81。这项工作通过化学压力实现能带收敛,提高了SnTe材料的热电性能,为其他热电材料体系提供了借鉴。

图一.化学压力法调控能带结构并软化声子模式提高热电性能

相关研究成果以“Chemical Pressure-Induced Unconventional Band Convergence Leads to High Thermoelectric Performance in SnTe”和“Chemical Pressure-Driven Band Convergence and Discordant Atoms Intensify Phonon Scattering Leading to High Thermoelectric Performance in SnTe”为题,分别于2025年1月和2024年10月发表在国际顶级期刊Advanced Science和Journal of the American Chemical Society上,闽都创新实验室明洪蔚副研究员为论文第一作者,福州大学材料学院罗中箴教授为论文的通讯作者,论文得到了邹志刚院士和美国西北大学Mercouri G. Kanatzidis教授的指导。

论文链接:https://doi.org/10.1002/advs.202409735

https://doi.org/10.1021/jacs.4c10286

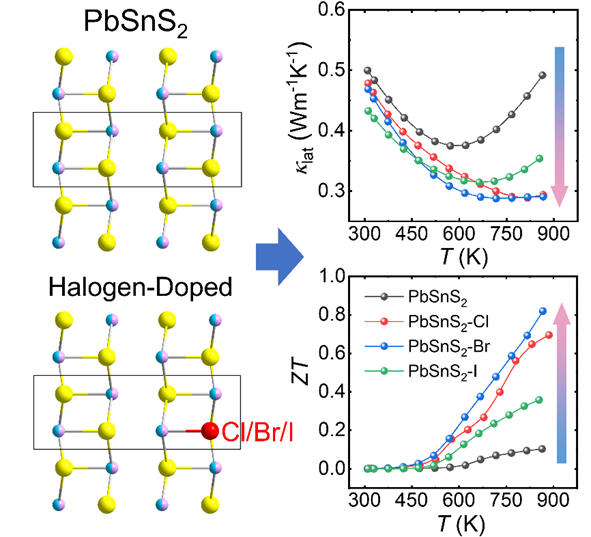

笼铅矿PbSnS2是SnS(正交pnma空间群)系列材料的一种,由于强的非谐性与费米能级以下存在的反键态,导致超低的晶格热导率。且与SnS、PbS和SnSe相比,PbSnS2的研究相对较少。同时,对于PbSnS2金属阳离子的占位情况,文献中存在争议。基于此,福州大学罗中箴教授与合作者利用布里奇曼法生长了PbSnS2材料单晶,用单晶衍射仪收集单晶数据并解析了其晶体结构。PbSnS2的晶体学分析和精修的数据表明Pb与Sn占据在同一晶体学位点。同时,利用卤素原子掺杂在S位点,提高电导率。卤素一方面提高了PbSnS2材料的载流子浓度,激活了多导带输运,提高了泽贝克系数;另一方面通过质量场和应变场波动与Pb/Sn-S键的弱化,进一步降低了晶格热导率。最终,2%Br掺杂的PbSnS2样品ZT值提升至0.82。

图二. PbSnS2的晶体结构与掺杂卤素提高热电性能

相关研究成果以“Ultralow Thermal Conductivity in Halogen-Doped PbSnS2with Optimized Thermoelectric Properties”为题,于2025年3月发表在国际顶级期刊Angewandte Chemie International Edition上,福州大学材料学院2022级博士生陈紫煊、闽都创新实验室明洪蔚副研究员和美国西北大学材料科学与工程系博士生李智为论文第一作者,福州大学材料学院罗中箴教授为论文的通讯作者,论文得到了邹志刚院士和美国西北大学Mercouri G. Kanatzidis教授的指导。

论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202501667

研究成果三:具有超低热导率的Ag4M0.5S2Te(M = Sn和Ge)新型立方硫银锗矿材料

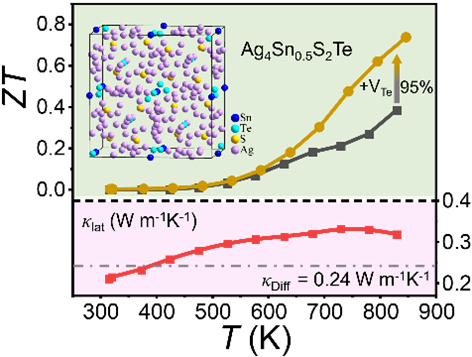

具有类液态超低晶格热导率的硫银锗矿作为一类有前途的热电材料引起了广泛关注。然而,n型硫银锗矿的性能较差,与p型硫银锗矿不匹配。基于此,福州大学罗中箴教授报道了两种新型立方银基硫银锗矿化合物Ag4M0.5S2Te(M = Sn和Ge)。这两种化合物结晶于F

3m空间群,为n型半导体,具有优异的结构稳定性。其独特的三角形[AgS2Te]5−、棒状[AgSTe]3−、复杂的笼状[Te4Ag36]28+结构和Ag-Te之间的弱键合,增大了Ag4Sn0.5S2Te的晶格非谐性并强化声子散射。这些结构特征导致其在525 − 823 K获得了超低晶格热导率(κlat),为0.30 − 0.32 W m−1K−1,接近非晶态极限0.24 W m−1K−1。此外,通过引入Te空位,功率因子从Ag4Sn0.5S2Te的1.53 μW cm−1 K−2提高至2.61 μW cm−1K−2。最终,Ag4Sn0.5S2Te0.92样品在823 K时获得了高达0.74的ZT值,比本征样品提高了95%。这项工作为高性能n型类液态材料的设计提供了指导。

图三. Ag4Sn0.5S2Te的晶体结构与热电性能

相关研究成果以“The New Cubic Argyrodites: Ag4M0.5S2Te (M = Sn and Ge) with Ultralow Thermal Conductivity”为题,于2025年3月发表在国际顶级期刊Advanced Functional Materials上,福州大学化学学院2021级博士生杨亚为论文第一作者,福州大学材料学院罗中箴教授为论文的通讯作者,论文得到了邹志刚院士的指导。

论文链接:DOI: 10.1002/adfm.202501431

研究成果四:具有二维Te正方网状结构BaSbTe2S异质层晶体及其电荷密度波和超导性研究

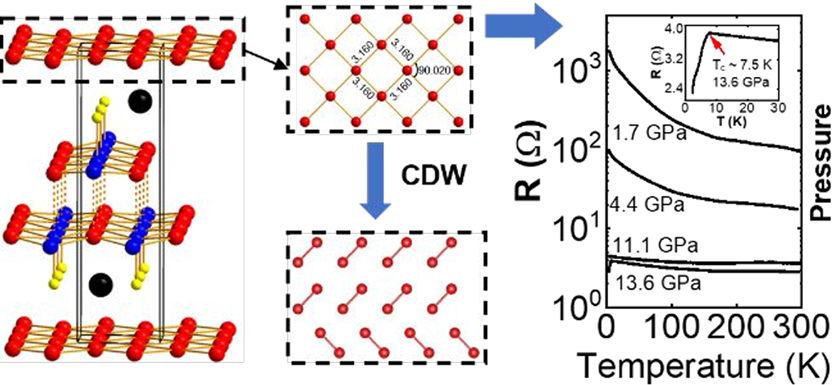

具有电荷密度波(CDW)的低维材料因其表现出超导性和非平凡拓扑电子特征的潜力而具有吸引力。福州大学罗中箴教授与合作者报导了一种具有上述特性的二维(2D)硫族化合物BaSbTe2S。BaSbTe2S由交替的单原子层Te正方网状结构和Ba2+原子隔开的双岩盐型[(SbTeS)2]2−板组成。由于Te正方网状结构的电子不稳定性,通过单晶X射线衍射、电子衍射证实了该化合物具有非公度调制结构。在293 K时,其调制空间群为Pmm2(0β0)000,晶胞参数为a = 4.4696(5) Å、b = 4.4680(5) Å和c = 15.999(2) Å,调制矢量为q= 0.351(1)b*。调制矢量q随正方网状结构中Te的占有率和温度而变化,表明CDW序可以通过局部扭曲进行调制。CDW可以通过高压抑制,表现出现超导性。在13.6 GPa下,超导转变温度高达7.5 K,这表明CDW序和超导性之间存在竞争。此外,磁场下的电传输表明在费米面附近存在补偿的高迁移率电子和空穴带(μ∼600−3500 cm2V−1s−1),这表明存在类似狄拉克能带色散。同时,该材料也是一种潜在的热电材料。

图四. BaSbTe2S晶体结构及其电荷密度波和超导电性

相关研究成果以“Charge Density Wave and Superconductivity in BaSbTe2S Heterolayer Crystal with 2D Te Square Nets”为题,于2025年2月发表在国际顶级期刊Journal of the American Chemical Society上,福州大学材料学院罗中箴教授为论文第一作者和通讯作者,论文还得到了邹志刚院士、美国西北大学Mercouri G. Kanatzidis教授和美国犹他大学Shanti Deemyad教授的指导。

论文链接:https://doi.org/10.1021/jacs.4c16505

热电材料在将无处不在的废热直接转化为电能方面具有巨大潜力。然而,它们的商业化受到效率低、依赖稀有且昂贵的Te原料。为此,福州大学罗中箴教授与合作者探讨了非Te基无机材料中实现高热电性能和高稳定性新策略的最新进展。首先讨论了旨在大幅提高电传输性能的创新发展,包括电荷载流子工程、能带收敛、能带反转、能谷各向异性、多能带的Synglisis效应以及加入共振能级或中间带隙状态等策略。其次重点介绍降低晶格热导率的策略,包括由多维缺陷引起的声子散射、偏心掺杂、共振散射和晶格软化。然后介绍了分离电子和声子传输以进一步提高材料热电性能的策略。这些策略包括界面工程、晶体对称性操控、高熵工程和纳米结构、高压技术以及磁增强热电。最后重点介绍了改善材料化学和热稳定性的新策略,提出了非Te基材料的热电性能进一步提升的研究方向。

图五.非Te基热电材料与器件面临的挑战及主要研究方向

相关成果应邀以“Strategies and Prospects for High-Performance Te-Free Thermoelectric Materials”为题,于2025年3月发表在国际顶级综述期刊Chemical Reviews上,闽都创新实验室明洪蔚副研究员为论文第一作者,福州大学材料学院罗中箴教授为论文通讯作者,论文还得到了邹志刚院士和美国西北大学Mercouri G. Kanatzidis教授的指导。

版权所有:福州大学材料科学与工程学院

地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539

CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.